避難訓練 ~重度知的障がいを持つ方も分かりやすい避難訓練とは?~

こんにちは!あきる野市にあります 生活介護笑スリーの柳川です!

吹き抜ける風が心地よく感じられる気持ちの良い季節となりましたね♪

笑スリーでは、サード八王子の試泊開始から1月が経ち、徐々に利用者様も増え、にぎやかな毎日を過ごしております。

さて今回は、笑スリーで行った避難訓練についてご紹介したいと思います。

はじめに

笑スリーでは重度知的障がい、自閉症の方が多く通所されています。

自閉症の人たちにとって、避難訓練はどういった行事に捉えることができるでしょう。

そもそも自閉症の人たちは、ルーティンを好み、イレギュラーな出来事に苦手意識を持つ方が少なくありません。

感覚過敏を持つ利用者様にとっては、避難開始の号令は不快な音に聞こえるかもしれません。

私たちにとっては、ただの避難訓練。

けれど「いつもと違うこと」が苦手な利用者様たちにとって、避難訓練は「予期しない異常事態」が発生した感覚に近いのかもしれません。

幸い現在通所している利用者様たちは、避難訓練の号令を合図に安全に避難することができます。

しかし、障害特性は様々。

利用者様によっては、特性に合わせた事前準備・支援者側の配慮が必要になってきます。

そこで、私たちが訓練で行っている準備の一部についてご紹介したいと思います。

避難訓練 ー 準備編 ー

利用者様たちが、いかに安全にケガなく避難できるか、利用者様の理解できる方法で個別に支援を行います。

①スケジュールやイラストで避難訓練を事前に伝える。

例えば、イラストが分かる利用者様には、避難前に以下のイラストをみせたり、

このように事前にスケジュールに組み込んで避難訓練を伝えます。

避難訓練の後にそのまま散歩に出るので、「ひなんくんれん」→「さんぽ」といった形で示しています。

文字が分かる利用者様でしたら、文字で伝えることも可能です。

それぞれの利用者様が理解できる形で避難訓練があることを示していきます。

このように工夫をすることで予定の見通しが立ち、イレギュラーなスケジュールでも、落ち着いて避難することができるようになります。

②待ち時間に配慮する

避難後、全員が揃うまで避難場所で待機時間が発生します。

現在、笑スリーは契約利用者様が3名のみですので、長時間の待機時間が発生することはありませんが、利用者様が20人になった時には、10分前後の待機時間ができてしまいます。

そこで、誘導する順番 や 待ち方 を明確にする配慮が必要です。

簡単なことになりますが、待つことが苦手な利用者様は最後に誘導する / 待っている時にタイマーを提供するなどです。

(もちろんタイマーを普段から使用できている利用者様に限ります)

たった、これだけのことですが、待つことが苦手だったり、何をすれば良いのか分からない時間が苦手な利用者様にとっては、これが大きな成果を示します。

「何をすれば良いか分からない不安な時間」から、「タイマーをみて過ごす意味ある時間」へと変える配慮が大切になっていきます。

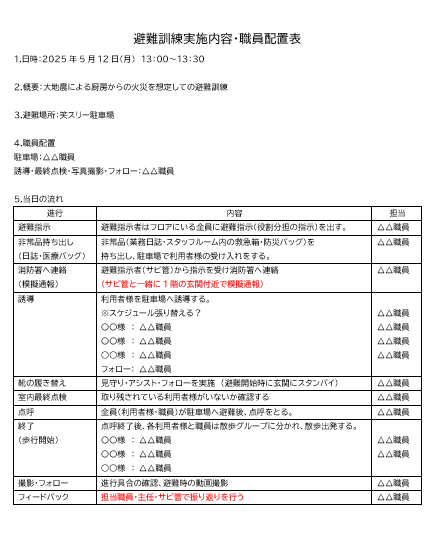

③職員配置

利用者様に危険が及ばないよう、職員配置も事細やかな設定が大切になっていきます。名前は伏せていますが、実際に使用している配置表が以下になります。

利用者様だけでなく、職員側も半年に一度の避難訓練。

こういった配置表を作成することで、利用者様も職員も安全に訓練を行うことができると考えます。

避難訓練 ー 当日 ー

それでは、実際の訓練の様子です。

今回は「大地震の後、厨房から火災発生。初期消火不能。」を仮定して訓練を行いました。

サビ管の「地震です」の声掛けとサイレン音から訓練スタートです。

地震発生と共に、机の下に隠れます。

火災発生元に職員が駆け付け、消火器を手に初期消火を行います。

初期消火不能という設定の為、「初期消火不能。火事です。避難してください。」の声掛けを合図に、利用者様の避難開始です。

職員の指示に従い、不穏になることなく落ち着いて避難先まで移動しています。

トラブルなく、全員安全に避難することができました♪

さいごに

訓練の成果を発揮するような出来事がないことが一番ですが、備えあれば憂いなし!

訓練の成果を発揮するような出来事がないことが一番ですが、備えあれば憂いなし!

今後も半年に一度、もしもに備えての訓練を実施していきます♪