『「TEACCH視察研修」で支援の考え方が大きく変わった』と言うお話

初めての方もそうでない方も、生活介護笑スリーの西です。

生活介護笑スリーは、東京都あきる野市にある障がい者の為の通所施設です。

主に通っているのは、重度の知的障がいとASD(自閉症スペクトラム)がある方たちです。

私は、異動でこの8月より笑スリーで働いているのですが、その前は同じあきる野市内にある生活介護笑で2年ほど勤務していました。

今年が3年目となるので非常に今更なのですが、今回のブログでは改めて自己紹介をしてみようと思います。

*ブログ内の写真については、視察研修内で撮影したもので「TEACCHのことを伝えるためだったら」と現地で許可を頂いたものです。

何も分からない中でのスタート

誰でも未経験からスタートするわけですが、私の場合は知的障がい児の学童(現在では、放課後等デイサービス)で初めて知的障がい児と関わりました。

その中で、最初に担当したのが重度の知的障がいのあるASDのお子さんでした。

そのお子さんは、活動が始まると決まった換気扇や室外機などを見て回るのが日課でした。

行事で動物園に行っても、動物そっちのけで園内の室外機や換気扇を時間いっぱい見て回っていました。

一緒に過ごす中で室外機や換気扇を眺めている時にニコニコしていたので、「さぞ楽しいのだろう」と思っていました。

ある時、私も室外機、換気扇を眺めてみたんですが、なんにも楽しくありませんでした。

このことから、ASDの方は私たちと違った「感じ方」「見え方」があるように感じました。

「自らの感じ方と違う」との理解から、自閉症理解が始まった

当時職員さんに「毎日繰り返される行動」「理解が出来ない不思議な行動」などがなぜ起こるのか相談したことがあります。

職員さんからは、「あのお子さんは『自閉症(ASD)』だからです。」と教えてもらいました。

『自閉症』と言う言葉と初対面です。

いくつか本を読んだりしてみましたが、どうも中核的な困難さ(障害)が見られ、それは「ウイングの三つ組み」と言われているようでした。

”ウイングの三つ組み”

〇社会的な質的障がい(相互的な対人関係の質的障がい)

〇コミュニケーションの質的障がい

〇常同的・限定的な行動(想像力・こだわりの特性)

ASDには中核的な障害があるのは分かりましたが、具体的にどのようにかかわれば良いのかは分からない中で支援をしていたと思います。

一方で、ASDの方が見せる私には想像の出来ない「行動」「発言」「表情」など私たちと違った感じ方が不思議で不思議でたまらず興味は高まるばかりでした。

*訪れたトレーニングセンターのひとつ

支援に悩む中で、「TEACCHプログラム」と出会う

都内にある社会福祉法人へ転職しましたが、引き続き、主に重度の知的障がい児者を支援していました。

当時私の働く現場の周囲では、「ASDも個性の一つです。かかわり続けるうちに関係性が築かれていきます。」と言った考え方が大勢でした。

多少「構造化」「視覚支援」などと言った支援方法を見聞きしたこともありましたが、取り組んでいるのを私は見たことがありませんでした。

極端にいう人の中には、「視覚的な情報提供などは、人間らしくない」とまで言う人もいました。

かく言う私自身もそのような考え方をしていたと思います。

ASD者が「私たちと違った感覚を持っている」ことは私自身も感じていましたので、自身の興味と相まって研修に参加したり書籍を読んだりはしていました。

しかし、ASDの特性の解説や感覚に特異性があることなど書かれた本にはたくさん出会いましたが、具体的な方法に出会うことが出来ませんでした。

障がいの特性は知ることが出来ましたが、支援に反映することが出来ず支援に悩んでいたと思います。

そのような中、縁があって「故 佐々木正美先生」と出会いました。

”佐々木正美”先生

・児童精神科医

・TEACCHプログラムを日本に紹介された方として知られている

・著書多数

私はミーハー(死語?)なので、さっそく佐々木正美先生の著書など読んでみました。

もちろん、「こうすれば自閉症の支援はうまくいく」などは書かれていませんでした。

しかし、これまで読んできた本と大きく違っていたのは、ASDの解説に加えて「目で見て分かるようにする」「ルーチンを活用する」「オリジナルの支援をする」「ASDそのままで、豊かに生活できることを目指す」など、支援に直結することやASDに関する考え方などの多くがありました。

それに留まらず、佐々木先生が書かれた書籍にはTEACCHで実践された多くの自閉症支援のアイディアも紹介されていました。

*訪れたTEACCHセンターのひとつ

奇跡のような「学び」の機会に恵まれる

故佐々木先生の書籍などで出会った多くのアイディアを実際に取り組んでみた時期もありました。

しかし、あまりうまくいった記憶はありません。

今振り返ると、以下のような原因が考えられます。

〇個々の利用者様のことについて、十分に理解せずに実施していた

〇事業所全体でのコンセンサスが取れておらず、統一して実施することが出来ていなかった

そんなところでしょうか

そんな時、法人内で職員の支援力向上を目指して、海外研修へ職員を派遣する事業がありました。

実施されたのは「ヨーロッパの福祉国家視察」、そして「アメリカノースカロライナ州のTEACCH視察」でした。

施設長だった上司に誘っていただき、即答で参加を希望しました。

当時海外に行ったことなく、パズポートすら持っていなかった私にとってアメリカに行くことの不安はありましたがそれ以上に「学びの機会」をもらえた嬉しさが大きかったと思います。

”TEACCHプログラム”

「ASDの人々を生涯にわたって支援する」ための、アメリカノースカロライナ州発祥の包括的なプログラムです。

ASDを「治療すべき病気」ではなく、「ひとつの文化」として捉え、個人に応じた自立支援を行うことを目指します。

一人ひとりの強みや興味、スキルに合わせてプログラムを設計し、可能な限り自立できるように支援します。

多くのアイディアの中で、「構造化(環境や活動を見て分かりやすいように整理する)」を中心に、自発的に行動できるためのアプローチを行います。

まさに「百聞は一見にしかず」な1週間

視察研修では、2か所のTEACCHセンターはじめ、トレーニングセンター、GHなど多くを見学することが出来ました。

就労の現場で働くASDの方のお話が聞けるなど、とにかくとにかく刺激的な日々でした。

見学先でのツールなどの全てが、一人ひとりのASDのある方に合わせてオーダーメイドで作られていました。

また、自分に合ったツールを使いながら仕事をしているASD当事者は、「働いて社会に貢献していること」など誇らしそうに話していました。

そんな見学のごくごく一部ですが、ご紹介します。

TEACCHがコンサルテーションしているNPO法人が運営している「強度の行動障害がある方専用」のグループホーム(*少人数を対象にした住まいのサービス)です。

強度の行動障害のある方専用のグループホームのひと部屋です。この方は、どこもかしこも落書きをしていた方だそうですが、自室の中に限っては思う存分書いて良いことにし、他のところでは落書きをしないように教えたそうです。その為に部屋の壁一面を黒板にして、後で消すことが出来るようになっています。

トレーニングセンターでの一角には、「リビング」での過ごし方が練習できる場所がありました。ASDの方は、その特性から生活全般の場面ごとに「期待される行動」を練習する必要のある方がいます。ここでは、「リビングでどのように過ごすことが期待されているのか」を練習しています。また、このトレーニング施設の中では、「喫茶店で休憩をする」「トレーニングジムを利用する」など様々な場面を設定してトレーニングが出来るようになっていました。

ASDの方は、見通しを持てない環境では強い不安を感じます。そのために「スケジュール」と言う見通しを持つためのオーダーメイドされたツールをそれぞれの方が使っています。この方は文字を読むことが出来るので、文字で書かれた活動を毎朝ご自分でボードに貼って完成させるそうです。

これも見通しを持つためのツール(スケジュール)のようです。この方は、好きな自動車を取り入れることが、スケジュールに注目することを助けているようです。

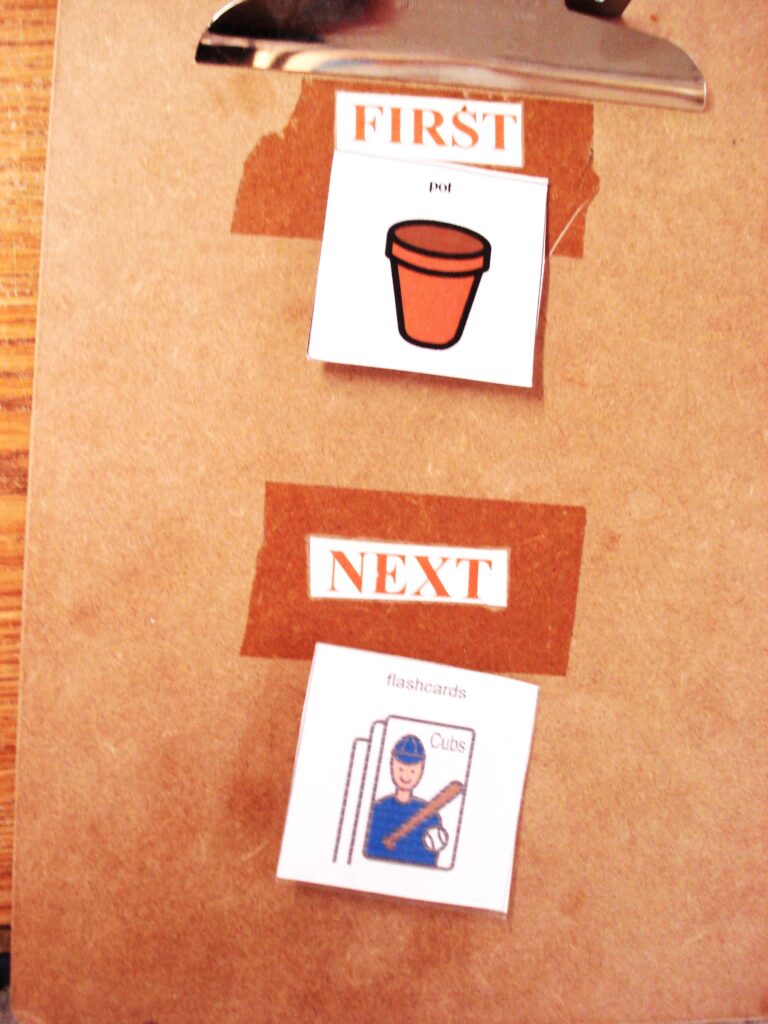

たくさんの予定を一度に提示してしまうと混乱してしまう人など、その当事者の特性に合わせてこのようなスケジュールを使用することもあるようです。このスケジュールでは、「今やっていること」と「次にやること」のみの提示になっています。

レストランのテーブルを拭く仕事をしている方が使用していたツールです。全てのチップが剥がれると「店中の机を拭いた」ことが見て分かるようになっています。また、チップの色ごとに決められた行動があり「拭く」「ふきんを裏返す」「休憩」などが見て分かるようになっています。

レストランのキッチンでおぼんを片付ける方用の視覚的指示で、それぞれの色で区切られた部分を一回に運ぶような指示になっています。これをする前、「どれだけの枚数を一度に運んだら良いのか分からず、すべてを一度に運ぼうとする」などが見られたために、このように1回分を色分けしたそうです。

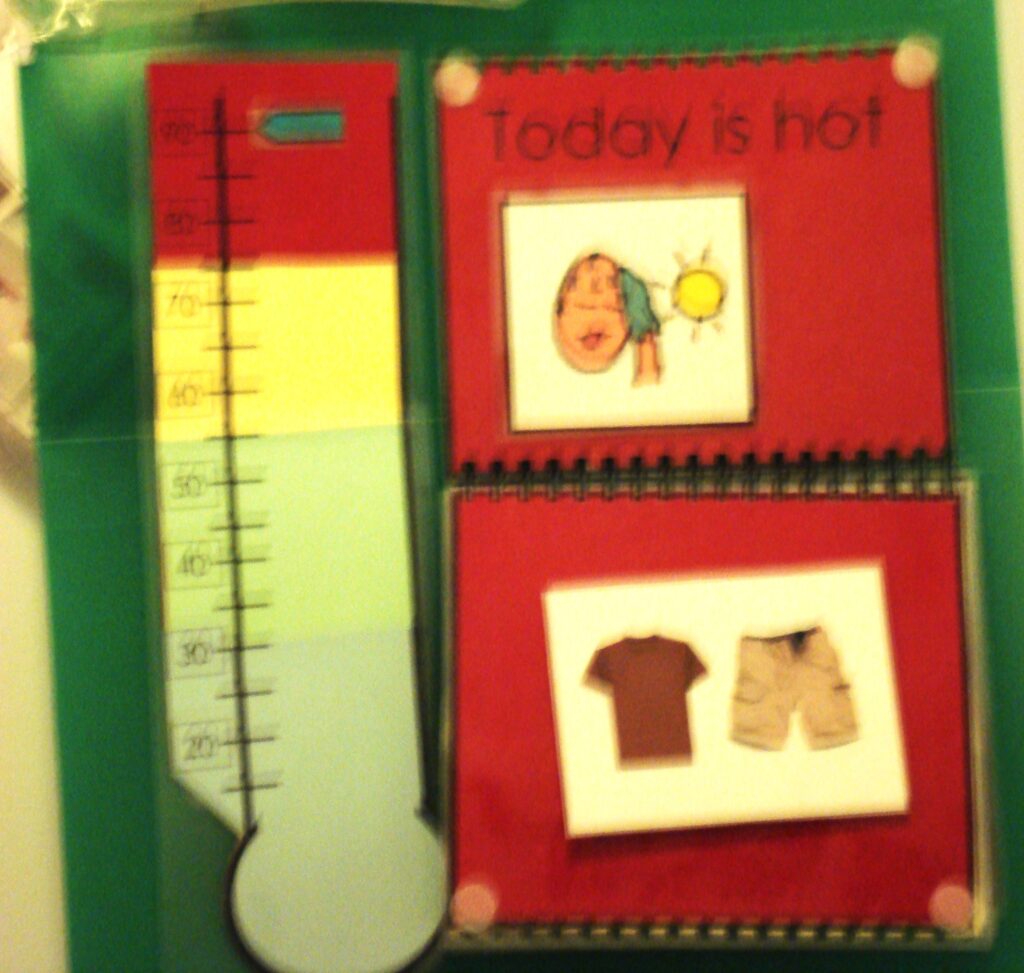

気温に合わせた洋服を着用できるように、視覚的な情報が示されていました。「暑さ」「寒さ」は目で見て分かりませんが、このように色を分けることで理解しやすくなっているようです。

そして、いま

TEACCHを訪れてから早〇年経ちました。

一度は高齢者施設で働いていた時期もありましたが、どうしてもASDの方への支援がしたくなり社会福祉法人SHIPと出会い、今があるわけです。

現在では改めて、構造化などのアイデアを用いた支援を中心にASDの方を支援しています。

”構造化”

ASDのある方は、「見通しが立ちにくいこと」や「環境からの情報が多すぎること」で混乱や不安を感じやすいなどの特性があります。

このような特性を考慮し、「環境や活動を視覚的に、かつ明確に整理」します。

このような支援で、ASDのある方が「安心して主体的に活動できるよう」にサポートします。

行動障害のあるASDの方の支援をしていると構造化で穏やかに過ごすことがゴールのように考えてしまうこともあります。

支援者側が用意した視覚的ツールの通りに、行動できることを期待しすぎることもあります。

ですが、改めてASDのある方に使用してもらう視覚的ツールは、「ご本人の特性」から出発したオーダーメイドでなくてはいけません。

そして、視覚的なツールを活用する支援はあくまでも「ASD者が豊かに生活するための手段」であることは忘れてはいけないと考えさせられました。

ながながとお付き合いいただき、ありがとうございました。