ご利用者様が主人公

こんにちは。東京都あきる野市にあります生活介護笑スリーの伊能です。

私はカラオケが大好きで常に95点以上を目指しています🎤(志高め…。)

さて、ブログの最初にあります歌詞ですが、こちらは「さだまさし」の「主人公」という曲の1部分です。

「なんてことのない・・・ちょっとした出来事でも、その人にとってはその出来事の中心であり主人公である」というこのフレーズがとても好きです。

“誰もがみな主人公”というのは、福祉においても非常に重要なことであると考えています。

今日はそんな“主人公”について、支援の観点で考えてみたいと思います。

支援とは?

「支援」を辞書で調べるとこのように記されています。

支援とは

力を貸して助けること

引用:goo辞書

福祉においても「就労支援」「自立支援」のように生活に必要な助けを提供することで、その人が今日も自分で自分の人生を歩むことが出来ます。

ただし、何でもかんでも“やってあげる”というわけではありません。

・自分でできることは自分でやる

・どうしても難しいところを一部手助けする

などなど、基本は“自分でやる”ということが前提であります。

つまり、支援というのは自分の力でやっていけるように助け、支えることを目的としており一部を助けるに過ぎないという意味です。

その一方で「援助」という言葉が存在します。

援助とは?

「援助」を辞書で調べるとこのように記されています。

援助とは

困っている人に力を貸すこと。

引用:goo辞書

どちらも同じよな意味合いに聞こえますが、「支援」は補助的に助けるという意味合いであるのに対し、「援助」は全面的に助けることを意味しますので、「支援」よりも介入度が高くなっていきます。

「支援」と「援助」の違いを確認したところで、“主人公”の話しに戻ります。

福祉の「支援」における主人公は?

ずばり!ご利用者様であります!

私たち支援者はあくまでも“ご利用者様の支えであり脇役”です。

実はこのことは、すごく大事であると考えています。

なぜかといいますと、“ご利用者様の人生だから”です。

こちらが何でもかんでもやってしまうとどうでしょう?

支援を越え、行き過ぎた介入は逆に自立を妨げてしまいます。

そうならないために、存在するのが個別支援計画です。

個別支援計画

福祉事業所では、ご本人に必要な支援は何か?を明確にするため「個別支援計画」というものを作成します。通所介護(高齢者デイサービス)では「通所介護計画」と言います。

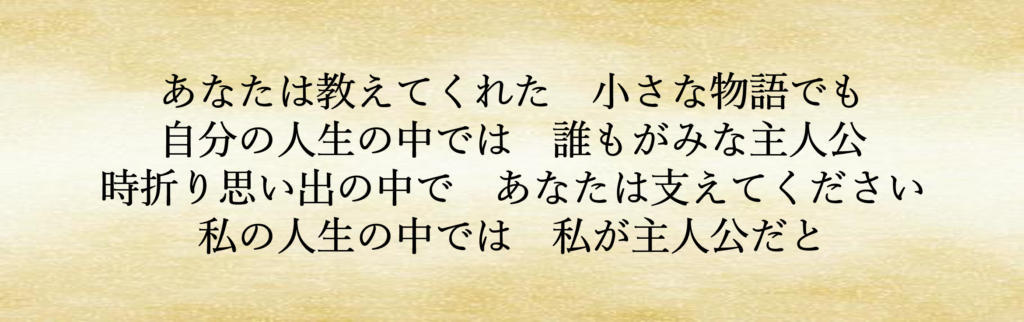

また、個別支援計画を立てる際大事になっていくのが、自立に向けた目標の設定です。

支援計画には長期目標と短期目標があります。

長期目標は1年先のご利用者様を見据えて目標を立てます。その目標達成に向けて半年ごとに見直しをするのが短期目標です。

“障害”と一言でいっても、個々で全然違いますよね? 身体 知的 精神と分野もそれぞれあります。児童ですと放課後等デイサービスもありますね。(去年の報酬改定で苦労されている方もいるのではないでしょうか…💦大変お疲れ様です!)

笑スリーは?

生活介護笑スリーは重度の知的障害を抱えた方で、中でもASD(自閉症スペクトラム)の方の受け入れを積極的に行っている通いの施設です。

現在通所されているご利用者様の中には、強度行動障害の方もおります。

(※強度行動障害というのは食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態)

また、言葉でのコミュニケーションが非常にむずかしく、相互のやり取りが成立しないケースが殆どです。

そのため、ご利用者様の日々の行動を観察し、どういったところに成長の可能性があるかをアセスメントし、一人ひとりに合った個別支援計画を立て、職員一同で計画を確認し支援現場にあたります!

ご利用者様の取り組み

C様(仮名)の個別支援計画がこちらです。

この方はこれまで視覚情報を取り扱った経験がほとんどない方でしたが、体験に来られた際、見て作業のやり方を理解することができるスキルをお持ちだったことが分かりました。

ご本人のスキルが活かせそうな取り組みを考案します。

そこで上がった1つに「視覚的な確認場面を増やす」という取り組みが上がりました。

取り組みを積み重ねていくことで、将来ご利用者様自身で「情報を見てそれを基に行動することが出来るようになる」ことが期待されます。

そうして提供された課題がこちらです♪

もともと見てその通りにやることが出来る方であったため、指示書の2ページ目があることを理解すると、あとはお一人ですべて取り組むことが出来ました!!

こうして、“自分でできること“を積み重ねていく中で、自立できる時間を少しずつ増やす。長い将来、見通しを持って主体的に活動に参加できるよう、日々ご利用者様を支えていくのが、生活介護笑スリーの支援です!!

合理的配慮について

約1年前になります令和6年4月より合理的配慮の提供が義務化されています。

「合理的配慮の提供」とは

障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。

引用:内閣府HP: 障害者差別解消法に基づく基本方針の改定

「障害があるから仕方がない」ではなく、障害があっても「配慮があれば普通にできる」からどうすれば過ごしやすいか、社会も一緒に考えていきましょう!というのが合理的配慮であり、まだまだ社会の課題であると思っています。

重度の知的障害者においては、そもそも言葉が喋れない方が多いので発信が難しいです。だからこそ私たち福祉職員は、ご本人に必要な配慮と強みを見つけることで、ご利用者様が地域で主人公として人生を歩んで行けるよう支えていくことが、求められていると思っています。

簡単なことではありませんが、今年度も引き続き努めてまいります。

最後までブログをご覧いただきありがとうございました!!