自閉症スペクトラム症の概念理解の難しさ

皆様、こんにちは。

東京都あきる野市にあります生活介護笑スリーの佐藤です。

生活介護笑スリーでは重度知的障害の方を対象とした日中生活の場を提供する支援を行っています。

中でも自閉スペクトラム症の方への支援に力を入れています。

4月頃からはいよいよ笑スリーと対となるGHサード八王子がオープンとなります。

現在、契約されているご利用者様から順に体験試泊を開始していく運びになっております。

ご利用者様にとっては慣れ親しんだ住まいから新たな住居へ移ることで、生活環境が大きく変化する節目です。

ご利用者様によっては戸惑いや混乱から不安が強く出る方もいらっしゃるかと思います。

とりわけ自閉スペクトラム症の方は変化することに対して、強い不安を抱く方が多いと言われています。

そんな不安な状態を少しでも緩和できるように、日中支援では今まで以上にご利用者様のご様子に変化がないか注意をはらって支援をしていきます。

さて、今回は自閉スペクトラム症の方が苦手とする概念理解をテーマにお話をしてみたいと思います。

概念理解とは?

まず前提としてここでいう『概念理解』とはどういうことなのか整理をしておきます。

概念理解とは

物事の本質を理論化して、個別の物事が共有する性質や本質を体系的にまとめ上げることです。物事の状況やアイデアに意味を与え、要素間のつながりを見出すことで、物事の理解を深めることができます。

引用:googleAI

つまり、想像力を働かせて点と点を線で繋げて分類することとも言えます。

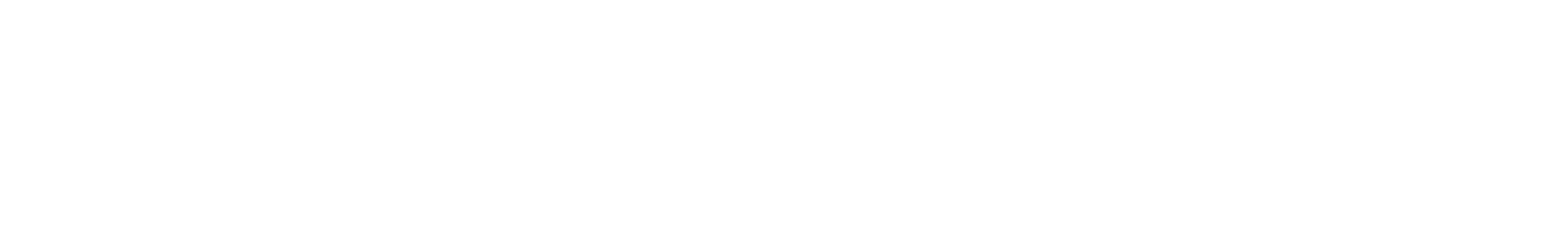

自閉スペクトラム症(以下ASD)の方は具体的な物事は理解できますが、抽象的な物事を理解することに困難さがあると言われています。

例として具体と抽象とはどういうことかについて簡単に分類して表してみました。

このように具体とは物事が明確にくっきりと示されている、抽象とは大きな枠組みを指す特徴があります。

『具体=これはこれ以外ない!』『抽象=大きな枠でふわふわしている』と言う風にも言い換えられます。

具体を理解した上で具体を分類したものが抽象、これが概念理解とここでは定義します。

少し話が逸れますが、概念理解について考えるときに私が思い浮かべるのはヘレンケラーです。

ヘレン・ケラー(1880年~1968年)は、アメリカ合衆国の教育家、社会福祉活動家です。幼い頃に病気で視覚と聴覚を失いましたが、障がい者の教育や福祉の発展に尽力しました。

引用:googleAI

ヘレンが言葉の概念を初めて理解できたエピソードをご紹介したいと思います。

有名なエピソードなのでご存じの方も多いかと思います。

ヘレンは幼い頃に視覚と聴覚を失ったため言葉の獲得が困難でした。

そんな状態のヘレンに対してご両親は生活上のマナーやルールを教えることが難しく、ヘレンは自由奔放でわがままに育ったそうです。

そんなヘレンのために両親はアンサリヴァンという家庭教師を雇いました。

アンサリヴァンはヘレン・ケラーの家庭教師。 サリヴァンはパーキンス盲学校、ケンブリッジの女子学生対象の大学への進学を援助し、1900年、遂にヘレンはラドクリフ大学(ハーバード大学の女子学部)へ入学することができた。 またヘレンの旅行に際してや、様々な講演旅行へ同伴することにより、彼女を支援し続けた。

引用:googleAI

サリヴァン先生がヘレンの元に来た時には、ヘレンはわがままばかりのひどい生活ぶりだったようです。

ヘレンは視力と聴力を失っていたため、言葉の理解がなく嗅覚や触覚を駆使しして生活をしていたようでした。

そんなヘレンにサリヴァン先生は半場強引な方法でマナーを教えていきます。

サリヴァン先生はどのように伝えたらヘレンが理解できるか工夫をしながらヘレンに様々な物事を指導しました。

それと同時にサリヴァン先生はヘレンにどうにか言葉を教えようとします。

物事の概念を理解しなければ言葉を学習することはできません。

しかし、サリヴァン先生は目が見えず、耳も聞こえないヘレンに物の概念と言葉を教えることに苦心します。

そんなある日、サリヴァンはヘレンの片方の手のひらに水を当てながら、もう片方の手に「w-a-r-t-e-r]と繰り返し書き続けました。

そのことをきっかけにヘレンは「これが水なんだ」と認識しました。

ヘレンにとって初めての正しい概念理解です。

その後は次々と自分が触れる物の概念と言葉を覚えていったそうです。

ヘレンの場合は知的障害ではなく身体的障害により学習が困難になっていたケースですが、概念理解について伝える難しさがうかがえるエピソードです。

なぜ抽象理解が難しいのか?

ASDの方が抽象理解が難しいのはなぜでしょうか?

1つに抽象的な事柄は目に見えないことが要因として挙げられます。

ASDの方は想像力を働かせて、目に見えないことを思い描くことが苦手であると言われています。

そのため、定型の人が『これはなんとなくこの分類だな』と処理できることが、ASDの方だと上手く処理ができないことがあるそうです。

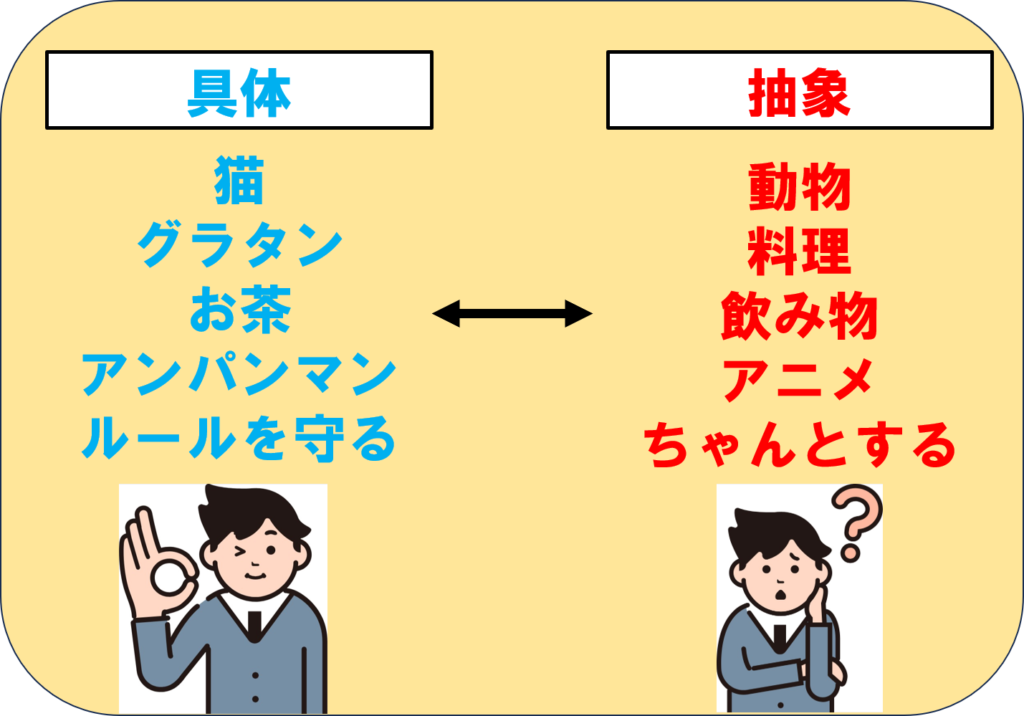

これを目に見える形に置き換えると理解ができる場合があります。

こんな風に目に見える形で分類の仕方、分類する物等が示されると理解がしやすくなります。

点と点を繋ぎ合わせるサポートをするような感じです。

このように想像を駆使することが苦手な面に対して、目に見える形で情報を整理することが有効です。

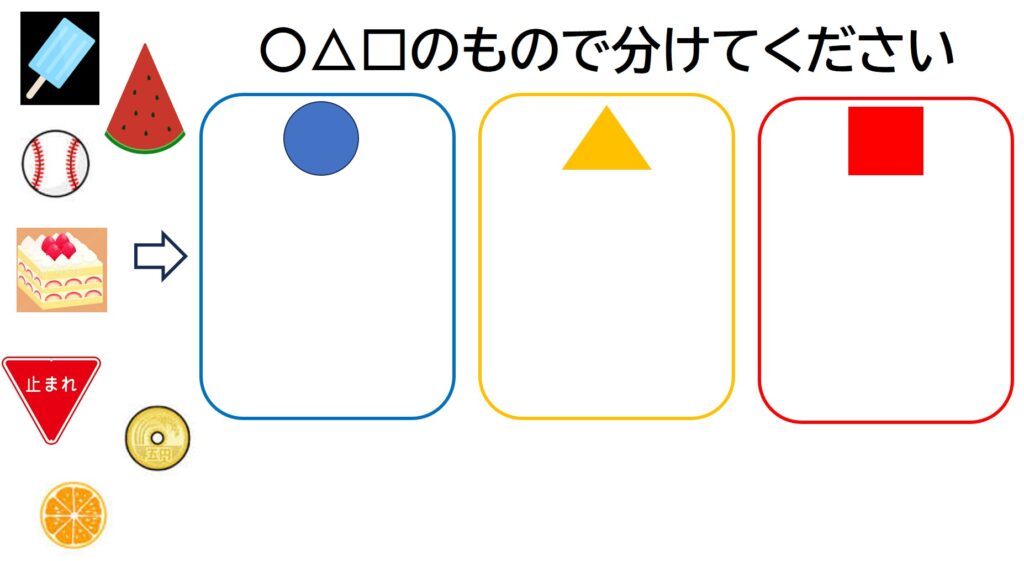

2つ目に物事を額面通りに受け取る傾向が強いことが要因となります。

言葉をそのままの意味で捉えるので、比喩的な表現や皮肉のような言い回しは上手く理解ができないことがあります。

このように目の前で起きている事を他の似たような事象に当てはめた表現をしたとしても、目の前で起きている事と他の場面を繋ぎ合わせることが困難なため、なんのことを言っているのか理解が及ばないことがあります。

ジョ〇ョの奇妙な冒険は複雑で遠回しな表現が多いため、ASDの方には好まれないかもしれません。

複雑な言い回しをするのではなく『これは○○です!』と分かりやすく具体的で明確に示すようにすると理解しやすいようです。

いかに伝えていくか

ざっくりとお話をしてきましたが、ASDの方に概念理解をしていただくにはいくつかのハードルがあります。

『この時はこうする』というケーススタディ的な理解の方法である方がわかりやすいケースがほとんどです。

しかし、場面毎に適切な行動を1つずつ伝えていくと膨大な量のケースになります。

そのため、できるだけ応用がしやすい方法論を考えて伝えていき、色んな場面で活かせるミニチュア概念的な覚え方をしていただくと様々な場面で活用することができるかなと思います。

これから笑スリーに通われる未来のご利用者様に対して、生活上の困りごとがなくなり暮らしやすくなるスキルを磨く支援を提供していきたいと考えています。

現場からは以上です。