自立課題ってな~に?~プロセス編~重度知的障害者支援における作業

こんにちは。

東京都あきる野市にあります生活介護笑スリーの伊能です。

日中は暑い日がだいぶ増えてきましたね☀

日よけグッズや保冷剤が必要不可欠でございます💦

水分補給を忘れず、引き続き健康増進に努めてまいります。

自立課題ってな~に?~プロセス編~

さて、今回は自立課題(作業プログラム)に関するブログになります。

自立課題ってな~に?に関してはこれまでに2つお話をさせてもらいました。

今回は、プロセス課題という作業内容のお話で、シリーズ3になりますね。

お時間がある際にはぜひご覧ください♪

プロセス課題とは

文字通り”プロセス”ということで和訳するとこんな感じですかね。

・工程 過程

AI機能の力をお借りしますとこんな風に表現されています。

「目標を達成するまでの工程」や「一連の流れ」といった意味です

つまり、プロセス課題というのは「複数の作業工程を経て1つの課題を達成していくもの」になります。

例えばこんな作業課題。

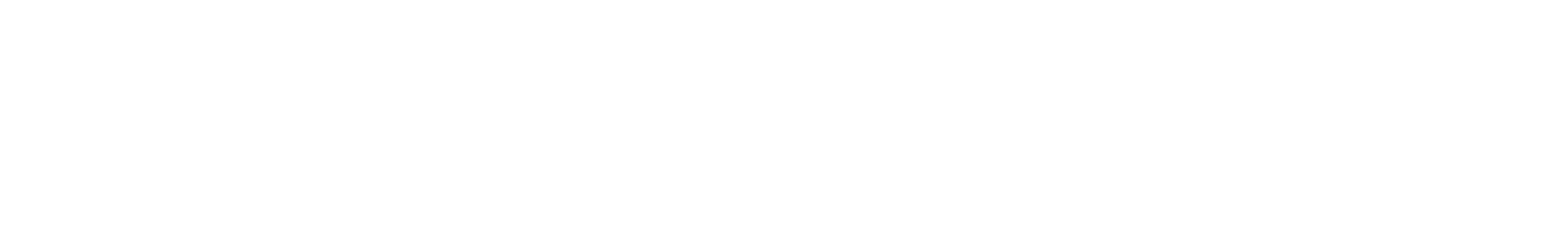

鉛筆にキャップを差して筆箱にしまう作業です。

この場合は工程数が2つ程度なので、比較的単純な作業となります。

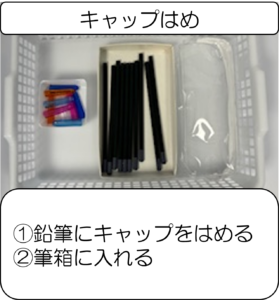

難易度が上がるとボールペンの組み立てなどがありますね。

一気に作業工程が増えます。ただ、工程数の調整は課題提供の仕方によって調整できます。

初めて取り組まれるのであれば、このように難易度を下げて提供するのも1つです♪

まずは作業の内容を、ご利用者様が理解することが大事であります。

いくつか自立課題を紹介させていただいたところで、今回新たに作成しご利用者様に取り組んでみてもらった課題と、その様子をご報告いたします!

ポストに投函

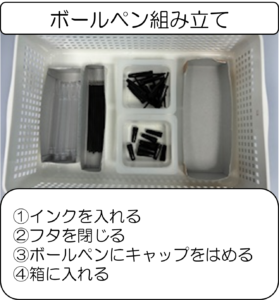

提供した課題がこちらです!(じゃん!)

郵便箱は工作用紙を長方形に切り赤いガムテープとポストのイラストを印刷して作成しました♪

封筒とカードにはそれぞれキャラクターが貼ってあります。

これは、封筒と同じキャラクターのカードをいれるんですよ!というメッセージでもあります。

これが出来るようになったら、キャラクターの種類を増やしてマッチング要素も兼ね備えた課題に後々バージョンアップする予定でいます。

まずは・封筒にカードを入れる ・その封筒をポストに入れるといった動作が認識できるか?というアセスメントになります。

すでに、ご利用者の皆様が取り組めている課題でこんなものがあります。

やり方はポストの課題と殆ど一緒です。

ただ、違うことが2つあります。

・封筒なるカード入れやカードの絵柄が違うこと

・終わった課題を入れる場所がポストではなく箱であること

ASDの特性上「全体像をとらえることが苦手」であったり、やり方が同じでもモノが変わることで分からなくなってしまうという「般化の困難さ」があります。

そのため、まずは「封筒にカードを入れたらポストに入れる」といった動作を覚えられるか観察することから始めました。

※ちなみになぜポストにしたのか?と思われる方もいらっしゃると思います。(良い質問!!)

現在、来所されている利用者様は20代半ばから30代後半の方になっています。(原則18歳~65歳)

また、これまで地域や在宅で生活されていた方もいたため、これまでの人生で「ポストに手紙を入れる経験がある方もいるのではないか?」「もし経験があれば、箱(ポスト)の色やマークを見て”入れる”ということが認識できるかな?」と思い、ポスト型の箱にしてみました。

実際にやってみてもらいました

・この方は、2語文程度の言葉を話すことが出来る方で、初めてこの課題に取り組んでいただいたときには「手紙入れる」と言いながら、お一人で取り組むことができました!

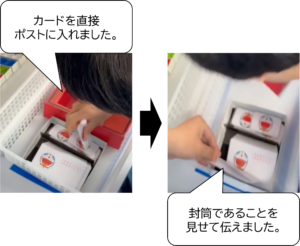

・とあるご利用者様は、カードを直接ポストに入れようとしていましたが、職員が封筒の裏面を見せる(入れるところが見えるようにした)ことで、「ここにカードを入れる」ということを理解されました。

やはり全体像をとらえるということがご利用者様によっては容易ではないということが改めて分かりました。

1週間提供を続けたところ、皆さんもう朝飯前のようで、スラスラと進められるようになりました✨

課題内容をバージョンアップ!

この課題のやり方を皆さん理解されたところで、少し内容を調整いたしました。

バージョンアップした課題がこちらです!(じゃじゃん!)

赤い文字で書かれている同じ絵のカードがバージョンアップしたところになります。(キャラクターのマッチング要素が加わりました。)

この変更により封筒にカードを入れるだけでなく、指定された視覚情報通りにカードを入れるという意味が含まれた課題になります。

また、全体像をとらえるのが苦手な傾向にある方への配慮として、カードのキャラクターをそれぞれ分けることで情報量を抑えました。

提供した課題を特性に合わせて再調整することを再構造化といいます。

ちなみに・・・

・構造化とは、何らかの活動を行う際に、わかりやすく行えるよう環境を調整することです。

この調整はご利用者様の特性や、その方の学び方によって変わっていきます。

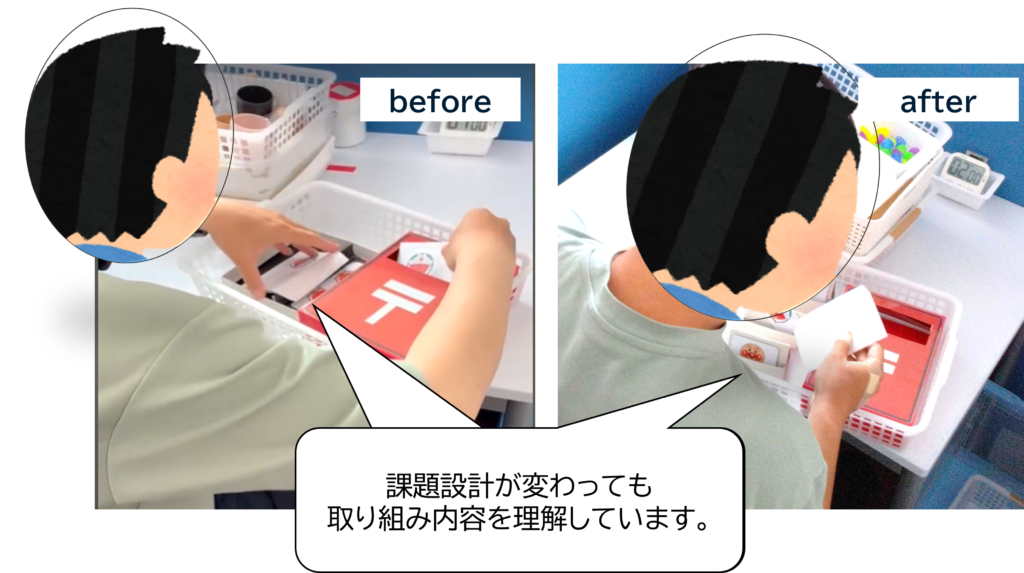

取り組みのご様子

取り組みの様子がこちらです!!

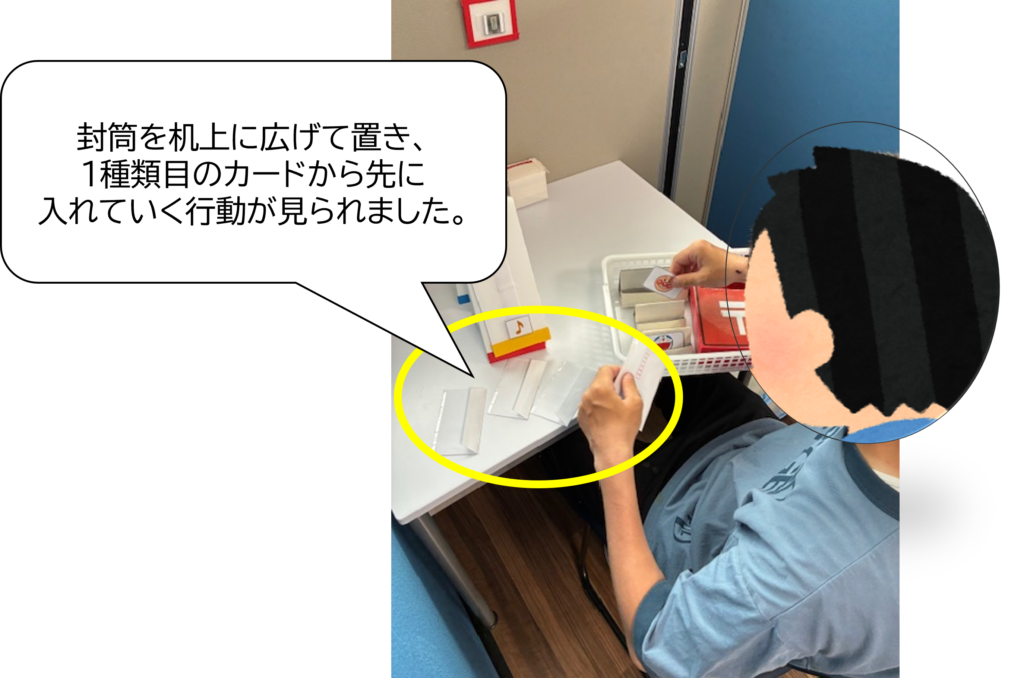

最初からできていた方は、自分でやりやすさを見出して取り組む傾向がありました。

よく観てみると、封筒を机に広げて取り組んでおり、一つのキャラクターをすべて入れてから次のキャラクターのカードを入れていました。

実は日頃取り組んでいるパズルも机一面にピースを広げてから取り組んでいます。

このことから、「モノの取りやすさ」という視点も、配慮として必要なんだなということを学ばせていただきました!

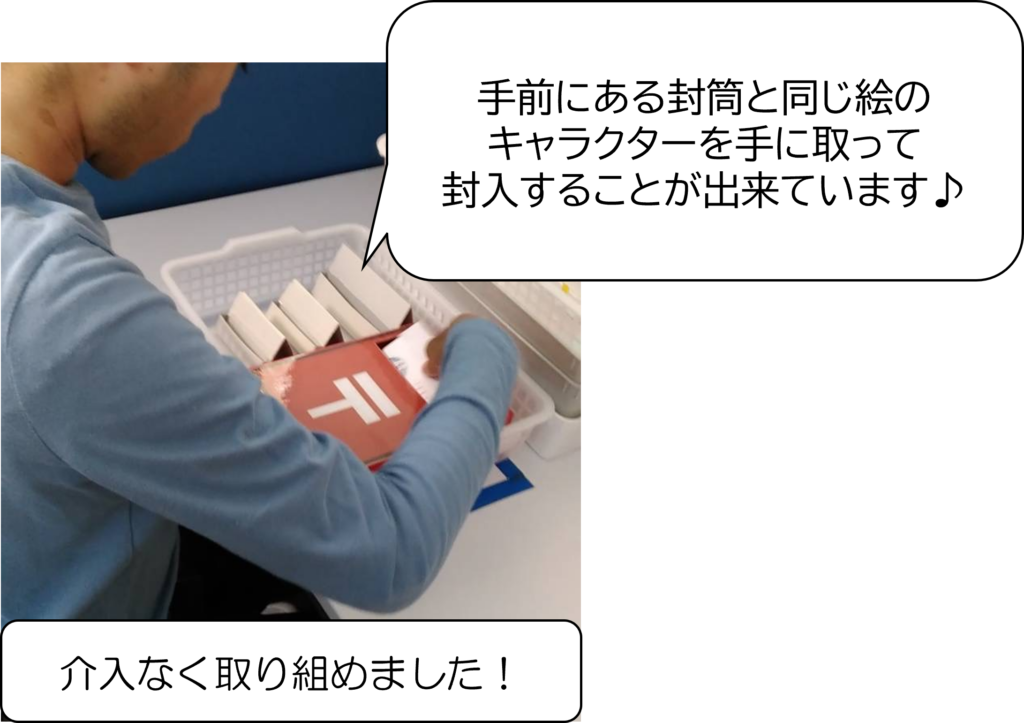

一方、初回は介入が必要であったご利用者様は運用方法を理解しているため、マッチング要素が加わっても最初からスムーズに取り組まれていました。

「これならできるであろう」よりも「障害特性・取り組み方や傾向に合わせて調整したけどどうかな?」という感じで自立課題のバージョンアップを進めることができたため、とても充実した課題提供になりました。

そして、課題設計を変える前も変えてからも全く問題なく作業をこなす方もおりました。

この方は提示された視覚情報が常に違っていても、その都度確認して作業を進められるスキルをお持ちの方であります。

視覚情報を整理する能力に感動です(´;ω;`)✨✨

最後に

いかがでしたでしょうか?

自立課題シリーズ3ということで「プロセス課題の紹介」と、「取り組みの様子」をご報告させていただきました。

同じ自立課題を複数名のご利用者様に取り組んでいただきましたが、モノの見方や、作業の進め方にはそれぞれ違いがあり、配慮の仕方も個々によって変わっていくことが分かりました。

なので、「課題が出来たからよかった。できなかったから残念・・・」ではなく、「どこの部分がご本人にとってわかりにくかったか?」「逆にどこがご本人にとってわかりやすかったのか?」を考察して、よりご本人に合った形にバージョンアップ(再構造化)していく過程が大事になります!

今回は、内容の濃いブログになりましたゆえ、長文となってしまいました。

長時間にわたりお付き合いくださりありがとうございました!